Новые публикации

«Кислород для клеток»: простой имплант помогал сбивать сахар без сильных лекарств

Последняя редакция: 11.08.2025

Весь контент Web2Health проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

В Nature Communications описали новый «кислородный» имплант для лечения диабета 1-го типа: компактный электрохимический генератор кислорода (iEOG) непрерывно подаёт O₂ в макрокапсулу с инсулин-секретирующими клетками. Такая система позволяет плотно упаковывать изолированные островки (до 60 000 IEQ/мл) и поддерживать их живучесть и секрецию даже в условиях низкого кислорода. В крысах с диабетом устройство, имплантированное под кожу, удерживало нормальный сахар до трёх месяцев — без иммуносупрессии. Контрольные, без кислорода, оставались гипергликемичными.

Фон

- Главная техническая беда — кислород. Как только мы «прячем» клетки за мембраной и кладём устройство под кожу (удобно и извлекаемо), кислорода им не хватает: диффузии через оболочку и мало-сосудистое место не тянут потребности «прожорливых» островков. Отсюда ранняя гибель, слабая работа и необходимость сильно разрежать посев — иначе капсула получается огромной.

- Почему это так трудно физически. Кислород проходит сквозь ткани лишь на очень короткие расстояния, а у инкапсулированных клеток нет своих сосудов — первые месяцы они живут только за счёт пассивной диффузии. Любое утолщение материалов или «уплотнение» клеток быстро переводит центр капсулы в гипоксию.

- Что уже пробовали раньше.

- Делали рефилируемые кислородом макроустройства (например, βAir): внутри есть резервуар, который ежедневно пополняют кислородом; были доклинические и ранние клинические испытания. Работает, но трудоёмко для пациента.

- Пробовали химические доноры O₂ и материалы-«переносчики» (перфторсоединения): помогают, но дают короткий и трудно контролируемый эффект. Появлялись и «воздушные» каркасы для ускорения доставки O₂ в толщу геля.

- Улучшали сами капсулы и места имплантации (тонкие мембраны, предваскуляризация), но без внешнего источника O₂ всё равно упираются в лимиты плотности клеток.

- Какую дырку в пазле закрывает новая работа. Авторы Nature Communications показывают непрерывную подачу кислорода из мини-генератора прямо внутри системы макроинкапсуляции: устройство берёт воду из тканей и электрохимически выделяет O₂, который равномерно «дышит» вдоль капсулы с клетками. Идея такая: дать капсуле «собственный аквариумный компрессор», чтобы можно было упаковать больше клеток и всё равно держать их живыми и работоспособными — даже в подкожном, не слишком «кислородном» месте.

Зачем это вообще нужно

Пересадка островков или бета-клеток — один из самых многообещающих путей к «функциональному излечению» диабета 1-го типа. Но есть два крепких барьера:

- Иммунитет — обычно требуются пожизненные иммунодепрессанты;

- Кислородный голод — капсулы, которые экранируют иммунную систему, одновременно отрезают клетки от сосудов, и бета-клетки, прожорливые до O₂, быстро «задыхаются». Новая работа бьёт именно по второму барьеру: даёт капсуле собственный, управляемый источник кислорода.

Как устроен имплант

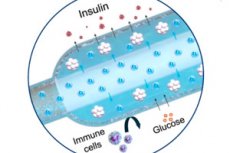

- Две части. В титановом корпусе — мини-генератор кислорода (iEOG), который добывает воду из межтканевой жидкости и электролизом выделяет O₂; рядом — тонкая линейная капсула с клетками (похожа на длинную «колбаску»), через которую проходит газопроницаемая трубка: по ней кислород равномерно рассасывается вдоль всей капсулы. Между клетками и тканями — полупроницаемая мембрана (электроспин + альгинат): глюкоза и инсулин проходят, иммунные клетки — нет.

- Размеры. Вторая версия iEOG — 13 мм в диаметре и 3,1 мм толщиной, вес около 2 г. В паре с капсулой такую систему можно вводить и извлекать через небольшой разрез, что важно для безопасности.

- Производительность. Генератор даёт ~1,9–2,3 см³ O₂/ч и держит заданный поток месяцами и даже годами (в длительных испытаниях в солевом растворе — до 2,5 лет), причём после имплантации в крыс этот уровень сохранялся. Расчётно такой поток покрывает потребности сотен тысяч островковых эквивалентов — порядка, который нужен человеку.

Что показали эксперименты

- In vitro. При 1% O₂ (жёсткая гипоксия) кислородирование поддерживало жизнеспособность и секрецию у агрегатов INS-1 и у человеческих островков, упакованных очень плотным слоем (60 000 IEQ/мл).

- In vivo (крысы). После подкожной имплантации в аллогенной модели диабета система с iEOG нормализовала гликемию на срок до 3 месяцев без иммуносупрессии; устройства без кислорода эффекта не давали. Гистология вокруг генератора — без выраженных неблагоприятных реакций.

Почему это важно для клиники

- Шаг к «реалистичным габаритам». Чтобы обеспечить взрослому человеку дозу из 300–770 тыс. IEQ, капсулу нужно плотно упаковать — это всегда упиралось в кислород. Управляемая подача O₂ «снимает потолок» плотности и даёт шанс сделать устройство достаточно компактным для реальной имплантации.

- Плюс к удобству. Ранее пробовали химические доноры кислорода (пероксиды) — они работают недолго и неконтролируемо, а также резервуары O₂ с ежедневным «дозаправлением» через кожу — громоздко и неудобно. Здесь кислород идёт постоянно и дозируемо, без уколов.

Технические детали, которые впечатляют

- Источник воды — ткани. iEOG забирает пар межтканевой жидкости через пористое «окошко», а дальше — классическая мембранно-электродная сборка (MEA) и напряжение 1,4–1,8 В для разделения воды на H₂ и O₂; газы отводятся через разные каналы.

- Долговечность. Три устройства в солёном растворе работали 11 мес., 2 года и 2,5 года на постоянном токе, не деградируя по потоку кислорода; после имплантации в иммунодефицитных и иммунокомпетентных крыс производительность сохранялась.

Ограничения и «что дальше»

Это ещё доклиника: крыс, высокая плотность в капсуле, подача кислорода — всё отлично, но впереди ключевые испытания:

- масштабирование под человеческие дозы и сроки;

- надёжность и питание электрохимики в человеческом теле на годы (архитектуру питания в статье не детализируют);

- минимизация фиброза вокруг капсул и стабильность диффузии;

- проверка на стволовых бета-клетках и в моделях, ближе к человеку. Авторы открыто сравнивают своё решение с предыдущими подходами и позиционируют его как платформу для клинически переводимых капсул.

Вывод

Чтобы пересаженные бета-клетки жили и работали без иммунодепрессантов, им надо дышать. Команда Cornell и партнёров показала, что мини-генератор кислорода, встроенный в линейную капсулу, может «кормить» клетки O₂ достаточно долго и ровно, чтобы те выдерживали высокую плотность и сбивали сахар даже в подкожном месте. До клиники ещё путь, но инженерная логика проста и красива — дать клеткам воздух там, где его не хватает.