Новые публикации

Нейропротез для ЖКТ: возвращает перистальтику и включает «гормоны сытости»

Последняя редакция: 11.08.2025

Весь контент Web2Health проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Нарушения моторики ЖКТ (пищевода и желудка) — ахалазия, гастропарез, дисфагия и др. — затрагивают более 20% населения и дают существенную заболеваемость и расходы. Стандартные подходы — лекарства, поведенческие и хирургические вмешательства — часто имеют ограниченную эффективность и не восстанавливают координированную перистальтику.

- Почему существующие устройства не решают задачу. Электростимуляция ЖКТ изучается с 1960-х, но клинически одобренные импланты (например, Enterra для гастропареза, вагусные стимуляторы VBLOC для ожирения, сакральная стимуляция InterStim для фекальной инконтиненции) работают в основном в открытом цикле и часто дают непостоянный эффект на опорожнение желудка. Причина — один или несколько источников тока с неизменными параметрами не воспроизводят пространственно-временную сложность естественной перистальтики.

- Физиология, которую надо «подражать». Перистальтика — это закрытый контур: сенсорные сигналы (растяжение, температура, химические стимулы) → рефлекторные ответы в миэнтеральном сплетении и гладких мышцах. Кроме транспорта пищи, моторика влияет на афферентные сигналы «кишечник-мозг» и гормоны насыщения (GLP-1, инсулин, грелин), формируя аппетит и чувство сытости. При дисмотилитете эти петли нарушены.

- Технологический разрыв. Чтобы воспроизвести «правильные» волны, нужна мультиканальная стимуляция непосредственно возле миэнтерального сплетения и мышечного слоя. Но доступ туда обычно требует инвазивной хирургии; продвинутые эндоскопические техники (например, NOTES) сложны и мало распространены. Нужны минимально инвазивные инструменты, позволяющие точно разместить электроды в подслизистом слое и работать в закрытом цикле «сенсинг → стимуляция».

- Что предлагает новая работа. Авторы описывают эндоскопически устанавливаемый, мультиканальный нейропротез с электрической и химической стимуляцией, способный по сигналу о прохождении болюса вызывать согласованные волны перистальтики и тем самым не только восстанавливать моторику, но и модулировать метаболический ответ (приближая его к «сытому» состоянию). Это закрывает ключевые пробелы: доступ к нужному слою, пространственно-временная координация и работа в закрытом цикле.

Если кратко: существует большая клиническая ниша — распространённые, плохо лечимые дисмотилитеты. Прежние «открытые» стимуляторы не имитируют естественную физиологию. Поэтому логично попытаться научить имплант «думать как ЖКТ»: чувствовать болюс и запускать физиоподобную перистальтику именно там, где проходит естественный сигнал — у миэнтерального сплетения.

Команда MIT, Гарварда и Бригама создала мини-имплант для пищевода/желудка, который в «закрытом цикле» ощущает пищевой болюс и запускает скоординированные волны перистальтики. У свиней устройство не только восстанавливало моторику пищевода и желудка, но и вызывало гормональные изменения, похожие на постпрандиальное (сытое) состояние. Имплант ставят эндоскопически — без полостной операции. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Что придумали

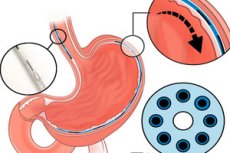

- Сам имплант. Тонкий «волоконный» нейропротез диаметром ≈1,25 мм со семью электродами через 1 см и микроканалом для локальной подачи веществ (электро- и хемостимуляция). Гибкость и габариты позволяют провести его через стандартный инструментальный канал эндоскопа (2,8–3,2 мм).

- Установка. Разработан эндоскопический инструмент: игла с обратной тягой нитинолового «крючка», гидродиссекция, и ключевой трюк — поиск подслизистого слоя по импедансу ткани для точного размещения прямо над мышечным слоем, рядом с миэнтеральным сплетением.

- Закрытая петля. Система считывает сигнал о прохождении болюса (ЭМГ/интралюминальные сенсоры) и подбирает паттерн стимуляции, чтобы вызывать последовательные сокращения как при естественной перистальтике. Можно комбинировать «возбуждающие» и «тормозные» стимулы, а также точечно расслаблять сфинктеры с помощью микродоз препаратов.

Что показали на животных

- Пищевод. Имплант вызывал «волны глотка» без реального глотания, включая управляемое расслабление нижнего пищеводного сфинктера (через микроподачу глюкагона), и программируемые прямые/ретроградные волны — фактически «джойстик» перистальтики.

- Желудок. За 20 минут стимуляции частота перистальтики увеличивалась примерно вдвое по сравнению с контролем (n≈4, p<0,05).

- Метаболическая «иллюзия сытости». В условиях голода 30-минутная стимуляция (пищевод или желудок) приводила к сдвигам гормонов: рост GLP-1 и инсулина, снижение грелина (аппетитного гормона); при желудочной стимуляции отмечали и подъём глюкагона. Профиль в сумме напоминал постпрандиальное состояние.

Безопасность и инженерные детали

Короткие тесты биосовместимости in vitro (экстракты материалов) токсичности не показали; in vivo через 7 дней после имплантации — нормальная растяжимость стенки и отсутствие миграции устройства/грубого повреждения тканей. (Дальнейшая долговечность и надёжность требуют длительных испытаний.)

Зачем это нужно

- Дисмотилитет и рефрактерные состояния. Ахалазия, гастропарез, дисфагия, постоперационные нарушения — где классические лекарства/операции часто дают неполный эффект. Локальная мультаканальная стимуляция ближе к реальной физиологии, чем существующие «одноканальные» импланты открытого цикла.

- Метаболические расстройства. Управляя афферентными путями «кишечник-мозг», устройство потенциально может модулировать аппетит и обмен, что интересно для ожирения/диабета (пока гипотеза, доказательств у людей нет).

Ограничения и что дальше

Это доклиническая работа на свиньях, в остро-подостром режиме. Впереди — долгосрочные исследования на стабильность контакта, энергопитание, риск фиброза, точные протоколы стимуляции, а затем — ранние клинические испытания на пациентах с тяжёлыми формами дисмотилитета. Но уже сейчас показано, что перистальтику можно «включать» по команде, а гормональные ответы смещать в сторону сытости — всё через эндоскопический доступ.