Новые публикации

Открытие «клеточного компаса» меланомы может помочь остановить метастазирование

Последняя редакция: 01.08.2025

Весь контент Web2Health проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

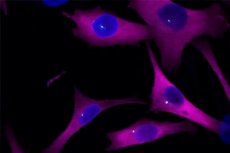

Исследователи обнаружили белок, который играет ключевую роль в управлении клетками меланомы при их распространении по организму. Злокачественные клетки становятся зависимыми от этого белка для миграции, что указывает на новые стратегии для препятствования метастазированию.

Белок eIF2A обычно считается активирующимся при стрессовом состоянии клетки и помогающим рибосомам запускать синтез белка. Но согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, у eIF2A совершенно другая роль в меланоме — он помогает раковым клеткам контролировать движение.

«Злокачественным клеткам, которые метастазируют, необходимо продвигаться через ткани, чтобы проникнуть в близлежащие или отдалённые органы. Таргетирование eIF2A может стать новой стратегией для препятствования отделению меланомы и образованию опухолей в других местах», — говорит доктор Фатима Гебауэр, ответственный автор исследования и исследователь Центра геномного регулирования (CRG) в Барселоне.

Несмотря на то, что меланома составляет лишь небольшую долю случаев рака кожи, она убивает почти 60 000 человек во всём мире ежегодно. Пятилетняя выживаемость при локализованной меланоме составляет около 99%, тогда как при метастатической меланоме, особенно с отдалённым распространением, она значительно ниже — около 35%. Понимание механизмов метастазирования злокачественных клеток крайне важно для улучшения медицинской помощи.

Работая с двумя параллельными линиями человеческих кожных клеток, которые отличаются только метастатическим потенциалом, команда ослабила функции eIF2A. В раковых клетках рост трёхмерных опухолевых сфер прекратился, а миграция через царапину в культуре замедлилась. При этом синтез белка почти не пострадал, что опровергает идею о том, что eIF2A запускает синтез белка.

Чтобы выяснить альтернативную функцию, исследователи извлекли eIF2A из клетки с помощью молекулярной «рыбалки» и составили каталог его белковых партнёров. Многие из них оказались компонентами центросомы — молекулярной структуры, которая организует микротрубочки и ориентирует клетки во время движения. При отсутствии eIF2A центросома часто указывала в неверном направлении, когда клетки пытались двигаться вперёд.

Дальнейшие эксперименты показали, что eIF2A работает на сохранение частей центросомы, чтобы она указывала клетке правильное направление во время движения. Хвост белка критически важен для способности клетки мигрировать. Обрезка хвоста снижала способность клетки к движению и может стать потенциальной мишенью для лекарственных препаратов.

«Хвост ведёт себя как цемент строительных лесов, удерживая ключевые части клеточного компаса меланомы на месте, чтобы злокачественные клетки могли ориентироваться и покидать первичную опухоль», — говорит доктор Дженнифер Юнгфляйш, первый автор исследования.

Авторы исследования отмечают, что зависимость от eIF2A проявляется только после злокачественной трансформации, что указывает на терапевтическое окно, способное сохранить здоровые ткани. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как нарушение функций этого белка работает в тканях и на животных моделях.

«Во многих случаях потенциальные терапевтические мишени оказываются либо избыточными, либо необходимыми для нормальных клеток, но открытие белка, который становится незаменимым только при метастазировании, может быть редкой находкой. Любая потенциальная уязвимость важна», — заключает доктор Гебауэр.