Новые публикации

Новая формула химиотерапевтического препарата открывает двери к передовым методам лечения рака

Последняя редакция: 21.08.2025

Весь контент Web2Health проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Классические формулы паклитаксела - Taxol (на Cremophor EL) и Abraxane (альбумин-связанная форма) - спасают жизни, но ограничены: первая даёт гиперчувствительность из-за растворителей, вторая посредственно проникает в опухоль. Исследователи из Аризоны и коллеги представили новую платформу доставки: они ковалентно пришили паклитаксел к сфингомиелину, получив самосборные нанovesикулы - «паклитаксомы» (paclitaxome) с повышенной стабильностью, загрузкой и более чистым профилем безопасности в опытах на мышах. Дальше они «прокачали» везикулы pH-чувствительным «переключателем» для глубокого проникновения в опухоль и маской CD47-пептидом («не ешь меня») для ухода от фагоцитоза. В моделях тройного негативного РМЖ и рака поджелудочной такая платформа усилила действие стандартных комбинаций паклитаксела с карбоплатином или гемцитабином, предотвращала рецидивы после удаления первичной опухоли и продлевала выживаемость мышей.

Фон исследования

Паклитаксел - опорный цитостатик в схемах для тройного негативного рака молочной железы (TNBC) и рака поджелудочной железы (PDAC), но его эффективность упирается в форму доставки. Классический Taxol на Cremophor EL даёт гиперчувствительность вплоть до анафилактоидных реакций, а альбумин-связанная форма Abraxane избавляет от растворителя, но не решает проблему недостаточного проникновения в опухоль - особенно в плотных солидных опухолях. Добавление карбоплатина к паклитакселу при TNBC улучшает безрецидивную выживаемость, а при PDAC паклитаксел (в форме nab-PTX) сочетают с гемцитабином, однако токсичность и фармакокинетические ограничения сдерживают потенциал комбинаций. Отсюда - запрос на носители, которые позволят поднять переносимую дозу, глубже доставить препарат в опухоль и уменьшить «раздачу» по здоровым тканям.

Ключевые барьеры для любой нанодоставки - вариабельность EPR-эффекта у людей и особенности микроокружения опухоли. То, что работает в мышах, нередко «сдувается» в клинике: проницаемость и удержание частиц сильно разнятся между типами и даже участками человеческих опухолей. У PDAC дополнительной преградой служит выраженный десмопластический стромальный каркас, ухудшающий перфузию и диффузию лекарств. Наконец, внеклеточная среда опухолей закислена (обычно pH_e ≈ 6,5-6,9) - это мешает ряду препаратов, но открывает возможность pH-чувствительных «переключателей» в носителях для адресного включения захвата и высвобождения именно внутри опухоли.

Параллельно инженеры решают задачу уклонения от мононуклеарной фагоцитарной системы: макрофаги быстро «съедают» частицы и вычищают их в печень/селезёнку. Один из подходов - маскировать поверхность пептидами CD47 («don’t eat me»), имитируя сигнал «свой» и продлевая циркуляцию частиц (с оговоркой по иммунной безопасности). На стороне конструкции носителя интерес вызывают сфинголипиды: сфингомиелин - естественный компонент мембран - задаёт стабильные билипидные слои, а ковалентное «пришивание» лекарства к липиду повышает загрузку и управляемость высвобождения по сравнению с простым «запихиванием» молекулы в липосому.

На этом фоне новая работа в Nature Cancer предлагает именно такую «мембранную» стратегию для паклитаксела: сфинголипид-производные нановезикулы (paclitaxome), дополненные pH-включаемым модулем для глубокого проникновения и CD47-маскировкой для ухода от фагоцитоза. Замысел - обойти ограничения Taxol/Abraxane, усилить экспозицию паклитаксела внутри опухоли и раскрыть синергию в клинически значимых комбинациях (с карбоплатином при TNBC и с гемцитабином при PDAC), одновременно снижая системные побочки.

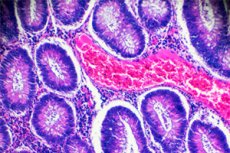

Что именно придумали и почему это работает

Авторы пошли от биофизики мембран. Сфингомиелин, естественный компонент клеточных мембран, даёт удобную «ручку» для химического сшивания с молекулой паклитаксела - так образуется SM-PTX-конъюгат, который сам собирается в липосомоподобный двуслой. Это резко увеличило drug-loading и устойчивость по сравнению с попытками «запихнуть» паклитаксел в обычные липосомы. Чтобы решить проблему поверхностного распределения по опухоли (эффект EPR), в мембрану встроили ультра-pH-чувствительный азепановый зонд (AZE): в кислой микросреде опухоли он катионизируется, включает адсорбционно-фасилитированный транцитоз и тянет нанovesикулу глубже в ткань. А чтобы дольше жить в кровотоке и меньше оседать в печени/селезёнке, поверхность закрыли CD47-пептидом - сигналом «свой», который подавляет макрофагальный «аппетит». Для контролируемого высвобождения лекарства в опухоли использовали чувствительные линкеры (эфир, дисульфид, тиокеталь) под локальные стимулы - эстеразы, глутатион, активные формы кислорода.

Ключевые элементы конструкции

- SM-PTX: ковалентный про-конъюгат паклитаксела со сфингомиелином → самосборные «паклитаксомы».

- AZE-зонд: pH-включаемая катионизация для глубокой внутритканевой доставки (транцитоз).

- CD47-пептид: «don’t-eat-me» маска против мононуклеарной фагоцитарной системы, дольше в кровотоке, меньше в офф-таргет органах.

- Стресс-чувствительные линкеры: высвобождение PTX в условиях опухоли (эстеразы/GSH/ROS).

Что показали на животных (и с какими цифрами)

В сравнении с Taxol и контрольными липосомами новая форма существенно подняла максимальную переносимую дозу паклитаксела: с 20 мг/кг (Taxol) и 40 мг/кг (лучшие из физических липосом) до 70-100 мг/кг - без заметной системной токсичности. В гистологии исчезли признаки миелосупрессии и нейротоксичности (костный мозг, дорзальные корешки) на новых MTD, тогда как стандартные формы на своих MTD повреждали ткани. В ортотопических моделях TNBC (4T1) и панкреатической аденокарциномы (KPC-Luc) «паклитаксома» как монотерапия притормаживала рост сильнее Taxol/Abraxane, а в виде ко-доставки с карбоплатином (для TNBC) или гемцитабином (для РПЖ) улучшала внутриопухолевые экспозиции обоих препаратов при меньшей раздаче по здоровым органам. В послеоперационной модели TNBC ко-нанovesикула с CBPt сдерживала рецидив (объём оставался ≈35% от предоперационного) и существенно продлевала выживаемость по Каплану-Майеру.

Сравнение с «лучшими в классе»

Авторы сопоставили свою оптимизированную версию (CD47p/AZE-paclitaxome) с ранее многообещающими наноформами паклитаксела - CP-PTX и PGG-PTX. Новая платформа победила их по фармакокинетике, накоплению/проникновению в опухоль и конечному противоопухолевому эффекту (на модели РПЖ). Плюс подход обобщаем: те же модификации нанovesикул удалось применить к камптотецину, усилив его доставку.

Зачем это нужно онкологии

Паклитаксел - опорный агент в схемах для TNBC и рака поджелудочной, но его потенциал упирается в доставку и токсичность. «Паклитаксома» решает обе задачи одновременно: глубже в опухоль, дольше в крови, меньше внемишеневых органах, а значит - пространство для синергии с партнёрами (CBPt, GEM) без ценой в побочки. На уровне механистики ко-доставка повышала ДНК-аддукты платины и стабилизацию тубулина, усиливая апоптоз - именно то, на что нацелены комбинации в клинике. Если результаты подтвердятся у крупных животных и людей, такая «мембранная» химия может стать универсальной платформой для труднопроникающих цитостатиков.

Важные «но»: до пациентов ещё шаги

Это доклиническая работа на мышах. Вопросы, требующие ответов до клиники:

- Иммунная безопасность CD47-маски (вмешательство в сигналы «свой-чужой»), офф-таргет эффекты.

- Производство и стабильность: масштабируемость синтеза SM-PTX и контроль качества линкеров, срок годности.

- Воспроизводимость в PDX-моделях и крупных животных, biodistribution/PK по GLP, сравнение с Abraxane в «честных» режимах доз.

- Комбинации шире стандартных (например, с иммунтерапией) и маркёры ответа (pH-градиенты, экспрессия SIRPα и др.).

Что это может значить для пациентов (аккуратно)

Пока рано говорить о замене стандартов: ни одной человеческой дозы ещё не введено. Но для тройного негативного РМЖ и рака поджелудочной - заболеваний с высоким риском раннего рецидива и системной токсичностью от комбинированной химиотерапии - появление транспортной платформы, которая одновременно повышает МTD, углубляет проникновение и уменьшает побочки, выглядит перспективно. Следующий логичный шаг - IND-подготовка: токсикология, фармакология, масштабирование, затем фаза I с эскалацией доз и расширительными когортами в комбинациях.

Источник: Wang Z. и соавт. A sphingolipid-derived paclitaxel nanovesicle enhances efficacy of combination therapies in triple-negative breast cancer and pancreatic cancer. Nature Cancer (опубликовано 21 августа 2025 г.). DOI: https://doi.org/10.1038/s43018-025-01029-7